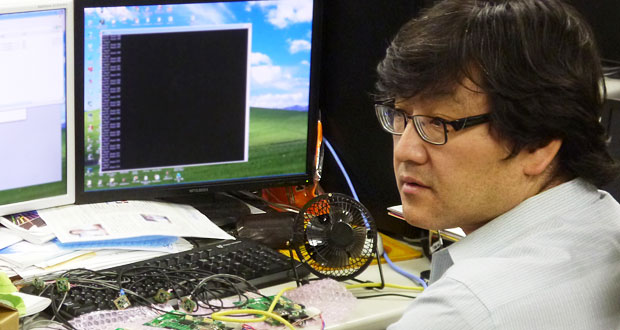

OpenCLやFPGAなど、高速化ソリューションにおけるISPの先駆的な取り組みを、事業本部 第3事業セグメント エキスパート 山本真司が語ります。

by wazalabo-editor 2013/08/14

大容量の画像データ処理を高速化する技術で、革命的な商品サービスを実現したい。映像・写真のワクワクするような活用方法を、ビジネス・娯楽分野の双方で、もっと拡げていきたい――。

そこで今回の「挑戦中のネタ」では、OpenCLやFPGAなど、高速化ソリューションにおけるISPの先駆的な取り組みをご紹介。事業本部 第3事業セグメント エキスパート 山本真司が語ります。

—

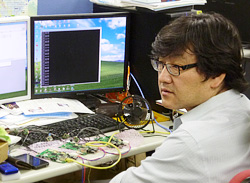

事業本部 第3事業セグメント エキスパート 山本真司。大手化学メーカー、電子機器メーカーのソフトウェア開発部門を経て、1992年にISP入社。「技術本部 第4グループ(*)」に配属。ソフトウェアのみならず、ハードウェアプラットフォームまで視野に入れて、データ処理高速化へのアプローチについて幅広くリサーチしてきた人材。2006年より「技術本部 第3グループ」(現:第3事業セグメント)に異動。画像処理分野におけるISPの技術開発を牽引する存在であり、業界での人的なネットワークを豊富に持つ。

(*)・・・1992年当時の組織名称です。

—

元・化学屋のエンジニアが、

「高速化技術」開発のキーマン

—中途入社のエンジニアは、ISPでは珍しい存在。入社以前の経歴は・・・?

山本: 大学では化学を専攻し、卒業後は化学メーカーに入社して、高分子合成の基礎研究に従事していました。化学業界では、ひとつの研究が終了するごとに実験道具を念入りに洗浄する必要があるのですが、じつは私は洗いモノが大嫌いで(笑)、日々の業務が苦痛に感じる時が、たびたびあったんですよ。また、化学の実験は、「1+1=2」というふうに、明確な数字で表れるものではありません。定量的な結果が得られないことに、だんだん我慢ならなくなってきたのです。

一方、コンピュータは「0」と「1」で明確に表現できる世界ですよね。どのような筋道でプログラムが動いているのかが、とらえやすいわけです。加えて、以前からCGのプログラム開発をやりたいという想いもあって、思い切ってソフトウェア業界に身を転じました。

まず電子機器メーカーのソフトウェア開発部門で分子設計支援システムの開発に取り組み、その後、1992年にISPへ入社しています。

一方、コンピュータは「0」と「1」で明確に表現できる世界ですよね。どのような筋道でプログラムが動いているのかが、とらえやすいわけです。加えて、以前からCGのプログラム開発をやりたいという想いもあって、思い切ってソフトウェア業界に身を転じました。

まず電子機器メーカーのソフトウェア開発部門で分子設計支援システムの開発に取り組み、その後、1992年にISPへ入社しています。

—入社の決め手は?

山本: ISPは独立系の非上場会社で、社内に自由に研究をさせてもらえそうな雰囲気があったからですよ。

—仕事に取り組むうえでのモットーは?

山本: 高シェアを占めているOSや開発環境だけでなく、将来性の見込めるニッチな分野の動向も、つねにウォッチすることです。

私は他人が作ったものをそのまま使うことに、納得がいかないと思う性分で、開発言語も含めて、自分たちが作ったものをベースにして開発に取り組むことこそが理想だと考えています。

世の中の流行に安易に追随することにも、抵抗がありますね。でも自分が早くから注目していた技術が、しばらく後になってブレークすることについては、大歓迎(笑)ですよ。

私は他人が作ったものをそのまま使うことに、納得がいかないと思う性分で、開発言語も含めて、自分たちが作ったものをベースにして開発に取り組むことこそが理想だと考えています。

世の中の流行に安易に追随することにも、抵抗がありますね。でも自分が早くから注目していた技術が、しばらく後になってブレークすることについては、大歓迎(笑)ですよ。

CUDAを利用した研究開発で、

高速化の課題にいち早くアプローチ

—“しばらく後になってブレーク”の、象徴的な例は?

山本: ひとつは、GPGPU向けの統合開発環境「CUDA」ですね。今でこそ、GPUコンピューティングの主流のひとつとなっていますが、われわれはかなり早くから目を付けていました。コンピュータ業界の大きなテーマにもなっている画像処理の高速化にあたって、まずNVIDIAのGPGPU、つまりCUDAを利用した、高度並列実行による最適化にいち早く取り組むことで、画像処理製品の性能向上や開発生産性の改善につなげようとしたのです。

この8年くらいの活動を振り返ると、エヌビディアジャパンが開催する展示会やセミナーにも、そのほぼすべてに足を運んでいます。こうした場では同社をはじめ、サードウェーブテクノロジーズ/G-DEP/ELSAなどの企業・団体のキーパーソンと知り合いになるケースも多く、業界内の良好な人間関係が、ごく自然に醸成されていったのです。

この8年くらいの活動を振り返ると、エヌビディアジャパンが開催する展示会やセミナーにも、そのほぼすべてに足を運んでいます。こうした場では同社をはじめ、サードウェーブテクノロジーズ/G-DEP/ELSAなどの企業・団体のキーパーソンと知り合いになるケースも多く、業界内の良好な人間関係が、ごく自然に醸成されていったのです。

—GPUコンピューティングとパーソナルHPC事業に携わる専門企業の中で、ISPの特徴はどんな点にあると言えるのか?

山本: CUDAに対応した、コンシューマ向けの画像処理製品をリリースしていることでしょう。しかも2006~2009年ごろは、CUDA対応の国産製品がほとんど存在しませんでした。エヌビディアジャパンやG-DEPはこうした点に関心を示してくださり、各種イベントに招かれたり、またCUDA高速化技法をテーマにしたハンズオンスクールでは講師役としても、ISPに声がかかるようになりました。

ISP社員がこのようなスクールの講師を務めることで、CUDAの実装方法や活用ノウハウを、企業のエンジニアや大学の研究者に普及させていく役割を担っているという自負があります。

ISP社員がこのようなスクールの講師を務めることで、CUDAの実装方法や活用ノウハウを、企業のエンジニアや大学の研究者に普及させていく役割を担っているという自負があります。

OpenCLの活用で、

画像処理製品の適用分野拡大をねらう

—GPGPU 以外にも、ヘテロジーニアスアーキテクチャなどに最近注目しているとのことだが?

山本: ひとつのグラフィックボードの中に数千個の演算機が組み込まれているGPGPUに対して、CPUと同等の機能を持った演算機を64~100個程度搭載した「メニーコア」というアーキテクチャが登場しており、ISPも注目しています。

開発環境では、並列コンピューティングのためのフレームワークであるOpenCLを用いた、画像処理データ高速化への本格的な取り組みを始めています。そのきっかけは、2012年夏にインテル社が提供を開始したOpenCLの開発環境でした。Intel Core i7やi5など、第3世代 Core プロセッサの中に入っているグラフィックエンジンをユーザーが直接コントロールできることになったわけです。

インテル社は、以前から第2世代 CoreプロセッサでCPUレベルでのOpenCL対応を行っており、その動向には注目していました。従来、GPUを使った高速化技術の課題は、PCIバスが介在することで処理性能が大きく低下してしまうことでした。

一方、インテルという最もメジャーなベンダが、OpenCL をGPUコアレベルでサポートすることが決まったこのタイミングで、私はOpenCLを活用した技術開発をただちに推進すべきだと考え、社内起案しました。ヘテロジーニアスなアーキテクチャなら外部バスによるパフォーマンス低下の問題が起きにくく、画像処理製品の適用範囲を拡大させることができると踏んだわけです。

開発環境では、並列コンピューティングのためのフレームワークであるOpenCLを用いた、画像処理データ高速化への本格的な取り組みを始めています。そのきっかけは、2012年夏にインテル社が提供を開始したOpenCLの開発環境でした。Intel Core i7やi5など、第3世代 Core プロセッサの中に入っているグラフィックエンジンをユーザーが直接コントロールできることになったわけです。

インテル社は、以前から第2世代 CoreプロセッサでCPUレベルでのOpenCL対応を行っており、その動向には注目していました。従来、GPUを使った高速化技術の課題は、PCIバスが介在することで処理性能が大きく低下してしまうことでした。

一方、インテルという最もメジャーなベンダが、OpenCL をGPUコアレベルでサポートすることが決まったこのタイミングで、私はOpenCLを活用した技術開発をただちに推進すべきだと考え、社内起案しました。ヘテロジーニアスなアーキテクチャなら外部バスによるパフォーマンス低下の問題が起きにくく、画像処理製品の適用範囲を拡大させることができると踏んだわけです。

FPGAによる開発成果が、

話題のアトラクション施設に・・・!

—高速化ソリューションにおけるISPの取り組みとしては、このほか、高機能な画像処理ボードの自社開発=FPGAが挙げられる。しかしISPのステークホルダーにすら、この事実はあまり知られていない。

山本: もともとISPには、画像処理の高速化を推進していく手段のひとつとして、ハードウェアデバイスへの強い関心を持っていました。その端緒となったのは90年代半ば、東京・池袋の某テーマパークに導入するアトラクション施設の開発案件に携わったことでした。弊社協力会社の技術者が当時、自身でプログラミングしたソフトウェアのロジックを集積回路に送りこんで、構成を設定できる「FPGA」を導入していました。

私は当時、ソフトウェア開発者の立場でこの案件に参画していたのですが、自身でハードウェアの中身を作ることができるFPGAの世界を、初めて垣間見ることができました。そしてこの仕事がきっかけとなって、FPGAに強い関心を持ったのです。2012年末から2013年にかけて、このFPGAを包含した開発環境が社内に整備されました。

私は当時、ソフトウェア開発者の立場でこの案件に参画していたのですが、自身でハードウェアの中身を作ることができるFPGAの世界を、初めて垣間見ることができました。そしてこの仕事がきっかけとなって、FPGAに強い関心を持ったのです。2012年末から2013年にかけて、このFPGAを包含した開発環境が社内に整備されました。

—池袋のテーマパークとの、その後の接点は?

山本: 2013年7月にリニューアルオープンされたのですが、新しく導入されるアトラクション向けに、FPGAによる新たな制御基板の設計を、ISPが担当しました。2012年10月から、このボードの開発を進めてきたのですが、私は制御基板周辺のファームウェアを担当し、FPGAの回路もISPの技術者が担当しています。つまりこのプロジェクトにおいて、われわれISP は初めて、ハードウェアを自社で開発し、顧客に提供することができたわけです。

ISPとしては今後、より深くFPGAに取り組んでいくことを視野に入れており、2013年からは社内のメンバーが数名、このプロジェクトに加わっています。

ISPとしては今後、より深くFPGAに取り組んでいくことを視野に入れており、2013年からは社内のメンバーが数名、このプロジェクトに加わっています。

—FPGAに関して、これからの展望は?

山本: やはり何といっても、ISPがかねてより目標に掲げていた、ハードウェア技術による画像処理の高速化ですね。「これが、ISPの手掛けた○○○○装置です」と胸を張って言えるものを、世の中にリリースしたいと考えています。